やる気があれば誰でも出来る 通訳ボランティアガイド

やる気があれば誰でも出来る通訳ボランティアガイド

学生時代に外国人の人たちを案内して学んだこと

私は、漠然と外国語には興味はあるけど、外人に話しかける勇気がない、あるいは話すきっかけがないと思っている人に、ボランティアガイドの楽しさを伝えていき、また人に喜んでもらえる、ガイドする楽しさを体験してほしいと思っています。

(編集者 宮崎計実)

学生や若者が通訳ボランティアガイドをするメリット

1:外国語を話すことに自信がつく⇒語学は度胸だ。

2:外国人の視点で日本の文化に触れることが出来る。

⇒日本の良さを再発見できる。

3:案内している人と相手の国の文化とも比較しながら、

深くて意味のあるコミュニケーションをすることが出来る。

⇒異文化に寛容な気持ちを育る。

4:自分がした行為がとても感謝される。感謝される喜びを感じ取れるようになる。

⇒人間の本当の喜びを感じられる。

5:言葉のコミュニケーションが十分でない分、より相手が

何を求めているのかを理解しよう努力することが出来る。

⇒相手への思いやりの気持ち。

高度なコミュニケーション能力が身につく。

↓↓↓

通訳ボランティアガイドは『生きた語学力』・『思いやりの心』・『コミュニケーション能力』と社会人として必要な基礎的能力が総合的に養われるとても有意義な体験である。

↓↓↓

学生通訳ボランティアガイド勉強会

通訳ボランティアガイドに興味のある方は①お名前②年齢③住んでいる都道府県④学生の場合は学校名⑥英語あるいはその他使える外国語のレベル等を記入の上

までご連絡ください。詳しい資料と説明会のご案内をさせていただきます。 (日本人学生・留学生・学生OBOGの方々大歓迎です!!)

.jpg)

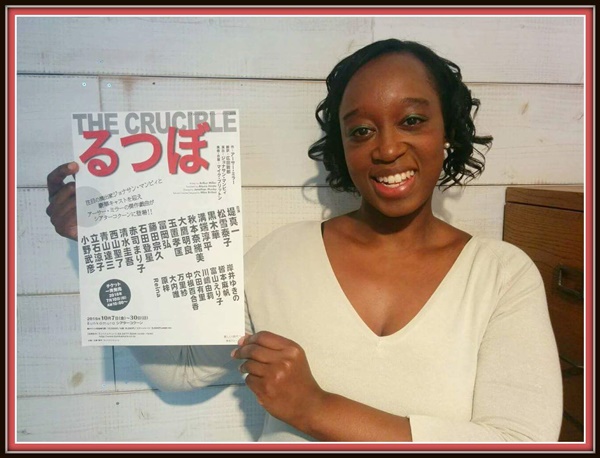

この度、4代目のGC通訳ボランテイアのリーダーになりました。明治大学2年の外池英彬(写真左から2番目)です。皆さんは通訳ボランティアと聞いて、どのようなことを思い浮 かべますか?英語ができなければならないという考えが先だっていませんか?しかし、“できる人”になりたいという方がいるのも事実ですよね。想像してみて ください、自分が流暢に話している姿を。私たちと一緒に通訳していませんか?文字どおり世界が変わるでしょう。

3代目のGC通訳ボランテイアの元リーダーの、慶応3年の谷口毅(写真右端)です。皆さんの中には、「海外に行きたいけど、お金がない!」という方が多いのではないでしょうか?ズバリ、この活動の魅力は東京にいながら気軽に世界へ旅行した気分になれることです。

通訳をしながら、本では身に付けられない他国の文化を「生の声」を通じ学べる一方で、日頃は無意識のまま享受している日本文化について相手に表現することが求められる経験はまさしく海外に行った時と同じような感覚です。

また活動後も続く海外の方や通訳メンバー同士との交流もこの活動を続けていく中での楽しみの一つです。

「ボランティア」でありながら自分が本当に楽しめるこの活動にぜひ一度参加してみて下さい!

通訳ボランティアガイドの活動の流れとポイント

GC学生通訳ボランティアガイドの公式サイトをリニューアルしました。

https://gc-volunteer-guide.jimdosite.com/

大阪でも、大阪城,豊国神社の英語での案内を中心とした学生組織の立ち上げ準備中です。関心のある方は、

1:お名前 2:学校名 3:年齢 4:英会話学習経験等 をお書きの上、

globalcommunity21@gmail.com までご連絡ください。定期勉強会のご案内をさせていただきます。

FGC フリーガイドクラブ

40年以上の歴史を誇る京都の学生通訳ボランティアガイド団体京都の40年以上の歴史を誇る学生通訳ボランティアガイドの2つの団体を

訪問してきました。

まずは、京都外国語大学の有名語学サークル(FGCフリーガイドクラブ)の

リーダーの牧野さんと渕端さんにお話を聞きました。

どんな雰囲気サークルですか?またどのように活動していますか?

ガイド自体は個人で活動することが多いですが、普段の練習や勉強会はみんなで和気藹々

やっています。しかし、1年生はガイドの資料などもすべて、先輩にテキストを借りてそれを書き写すことから始まりますので、活動自体は結構ハードです。ガイドとして実際に活動する前には、テストがあってそこで合格点を取らないとガイドグックの書き写しを再度しなければいけません。ガイドブックの書き写しが終わると次は、本文の英訳です。これも先輩から伝わる、単語帳を使いながらこなしていきます。つまりガイドグックとその英訳文まですべて一人ひとりが作ります。外国人の先生たちも私たちのクラブの活動に関心のある方が多く、よくガイドのリハーサル練習などは手伝ってくれます。

そして、サークル内のテストに合格するといよいよガイドに出ます、最初は先輩のサポート役としてスタートしますが、1,2回その役割をこなせばいよいよ自分がメインのガイドとして活動します。リハーサルをした寺院や神社に行ってガイドしてもいいか許可をもらってからツーリストをエスコートしていきます。

とにかく楽しんでもらおうと一所懸命やっていると相手にも伝わりますので、ガイドが終わるころにはとても仲良くなっています。

ほんの2,3時間の間に仲良くなれてしまうのが、この通訳ボランティアガイドの活動の醍醐味ですね。京都のことや日本の文化にも詳しくなるし英語には自信がついてくる、語学を専攻している私たちにとってこれほど充実しているサークル活動はありません。

6年前より始まったガイドコンテストとは?

ガイドコンテストは、外国人の方にひとつの日本文化について英語で15分間説明するコンテストです。プレゼンテーションやスピーチと違い、ガイドなので教えるだけではいけません。相手を楽しませる事が重要になってきます。また、聞き手が興味を持って、いかに質問や反応してもらえるようにするかも大切です。対話形式で進んでいくので、相手の性格や関心具合に気づき、柔軟に対応していきます。

毎年12月に行われているので英語や歴史に自信のある方一度チャレンジしてみよう!

フリーガイドクラブ

http://www.kufs.ac.jp/student/freeguide/