八坂神社で活動するPIPS JAPANの関西メンバー

八坂神社で活動するPIPS JAPANの関西メンバーにお話を聞きました。

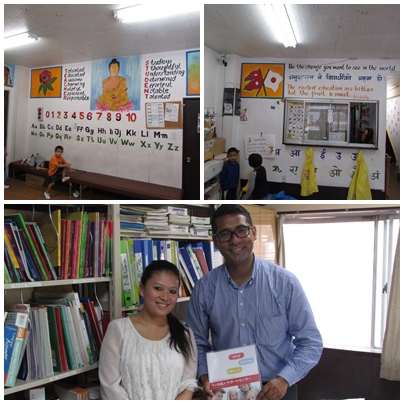

代表の大久保さん(左)と副代表の上村さん(右)

PIPS JAPAN(高校生主体の通訳ガイドボランテイア団体)の活動は関西でも活発に行わ

れている。

運営メンバーは、現在8名ほどだが、八坂神社を中心に、ほぼ毎週日曜日に活動をしている。兵庫の滝川高校3年の代表大久保龍さんと関西学院千里国際高等部3年の副代表・上村青(ハル)さんに、お話を聞いた。

どうしてこの活動を知った?

大久保)中学でアメリカに短期の語学研修を体験したが、英語が出来ればもっと楽しめたのにと思い、英語を話せる高校生の活動はないかとインターネットで探して、PIPS JAPANの活動を知った。

活動自体は、中々大変なこともあるが、とても有意義な活動なので、出来るだけ多くの高校生にこの活動を知って欲しいと思い続けている。男性会員は少ないが、帰国子女のメンバーも多く、性別や年齢にはこだわりなく、活動する文化が根付いている。自分は3年生だが、内部進学で比較的時間もあるので、この活動を通じてもっと英語力だけでなく、いろいろな経験を積んでみたいと思う。

上村)帰国子女なので、英語であまり困ることはないが、普段使わないと英語力が落ちるので、英語を使って何かの活動をしてみたいと思っていたところ、先輩の宮本さん(現在・関西学院大2年)が、学校の掲示板にPIPS・JAPANの告知を出していたので、安心してコンタクトを取った。活動して1年半になるが、外国人の観光客の人たちが貴重な日本での時間を有意義に過ごしてもらえるように、よりいいガイドができるように、準備をしていきたい。

活動の場所はどうして決めた?

上村)最初は、大阪の心斎橋で活動をしていたが、あまりガイド活動という感じではなかったので、今は、文化的な物に興味がある外国人観光客が多い、京都の八坂神社を中心に活動をしている。大阪城、清水寺なども検討したが、入観料がかるし、神戸や大阪のメンバーが多いので、地理的な利便性も考えて、入館料も掛からず、活動しやすいのが、八坂神社を選んだ。また、多くの観光客がいる場所だが、神聖な雰囲気もして活動をしやすいのが、八坂神社の特徴だ。

高校生が中心の活動なので、安全の面も考えて、今は、運営メンバーが3人以上参加の場合のみ活動をしている。

ボランテイアとはいえ、英語ができないとガイドの活動は大変ではないか?

大久保)この団体の特徴は、帰国子女と純日本育ちの生徒が互いの足りないところを補いながら活動をしているところだ。英語が得意ではない、私には中々大変なことも多いが帰国子女の仲間の力を借りながら、純日本育ちの私たちが、日本文化については、頑張って質問に答えるようにしている。

ボランテイアガイドの活動のやりがいは?

大久保)やっぱり、説明した事に興味を示してくれたり、喜んでくれた時はこの活動をしていてよかったと思う。拙い英語でも一生懸命に話せば通じるし、役に立ちたいという気持ちがあれば、誰でも楽しめると思う。

英語はできなくても、英語を使って有意義な活動をしてみたいという高校生には、ぜひ一度参加して欲しい。まずは、運営メンバーと体験ガイドをしてもらって活動の楽しさを知って欲しいと思う。

将来の夢は?

上村)まだ、はっきりとは決まっていないが、将来は、特許関連の翻訳の仕事に就きたいと思っている。英語を生かした仕事をしたいと思うが、語学以外にも興味があるので、技術分野の翻訳にも挑戦してみたい。

大久保)どんなことにも挑戦して、海外で活躍できる仕事をしてみたいですね!(笑)

実は、私も高校時代に彼らと同じ体験をして、その楽しさ、むつかしさを体験した。

30年以上も前の話だが、当時の自分は、両親にも友達にも恥ずかしくて、その事を話せなかった。しかし、上村さんたちの先輩の宮本さんたちは、SNSを使って、

積極的に仲間を募って、この有意義な活動をどんどん広めた。そして、その活動は、東京、大阪、京都でもしっかりと根付いて、後輩に受け継がれている。

また、純日本育ちの高校生と帰国子女がおたがいの長所を生かして、活動をしているのもとても新鮮な発見だった。

もちろん、外国にルーツを持つ高校生の活動も大歓迎。ボーダーレスな彼らの活動が、東京でも大阪でも京都以外にもどんどん広がって行けば素晴らしいと思う。

あと、高校生新聞という高校生向けの媒体も彼らのことは注目している。

https://www.koukouseishinbun.jp/2016/06/46597.html

彼らの活動が、いずれは高校や中学の教科書でも紹介される日が来るだろう。

その時は、PIPS JAPANの活動が、日本中に広がって行くに違いない。

そのためにも、周りの大人も彼らが安心して、活動が出来るように見守って行くことも大切だと思った。

PIPS JAPAN 公式HP http://pipsjapan.com/